Ioannis Spilanis est professeur au Département de l’Environnement de l’Université de l’Égée (Grèce) et membre actif du Laboratoire de Développement Local et Insulaire. Ses intérêts de recherche portent, entre autres, sur le développement régional et local, le développement des écosystèmes insulaires, le développement touristique, la planification et le développement durable. Ses projets de recherche ont été publiés dans diverses publications internationales de renom. Il travaille comme consultant scientifique pour les secteurs privé et public depuis plus de vingt ans.

Catégorie : Auteurs-fr

L’Îléité

Actuellement, deux visions prévalent sur ce qu’est l’îléité et quelle est la différence entre ce mot et son terme associé, l’insularité. La première perspective adopte le récit selon lequel l’îléité est à certains égards une évolution académique de l’insularité, et la seconde suggère que l’insularité est une caractéristique standard, telle que la petite taille, l’éloignement et l’isolement, l’identité expérientielle particulière et l’environnement naturel et culturel riche et vulnérable. En plus du débat public sur la façon dont les sciences perçoivent les îles et, par conséquent, sur la manière dont les îles sont gérées par les politiques publiques, il est crucial de faire la lumière sur l’îléité en tant qu’expression contemporaine.

Comme le soutient Conkling (2007, 200), les îles sont fondamentalement définies par la présence de masses d’eau souvent intimidantes et parfois infranchissables qui créent la sensation d’un lieu plus proche du monde naturel et de voisins dont les excentricités sont tolérées et embrassées. Compte tenu de cette affirmation, il soutient (Conkling 2007, 200) que « l’îléité est souvent considérée comme une sensation métaphysique dérivée des expériences élevées qui accompagnent l’isolement physique de la vie insulaire, […] comme un phénomène métaculturel important qui aide à maintenir les communautés insulaires malgré des pressions économiques angoissantes pour les abandonner ». Il décrit brièvement l’îléité comme « une construction de l’esprit, une façon singulière de regarder le monde ». C’est être sur une île ou pas.

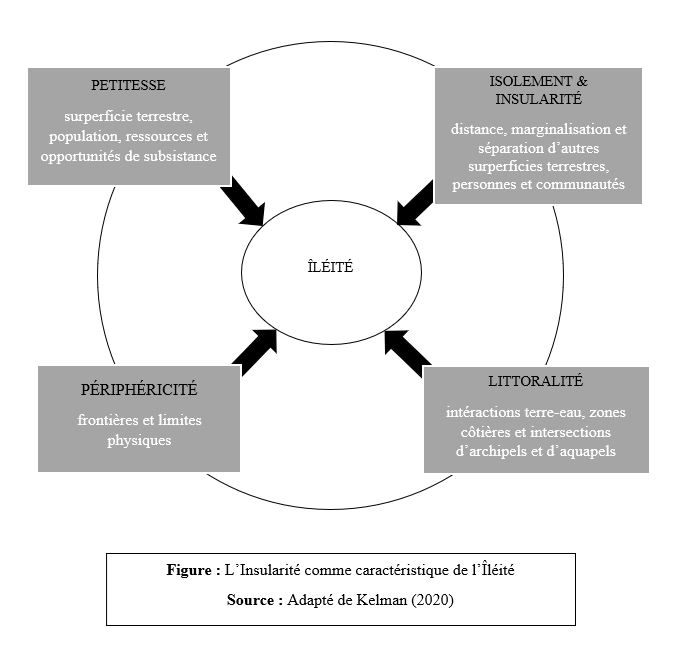

Dans tous les cas, étant donné que les deux concepts (insularité et îléité) communiquent, il est également supposé que l’îléité comprend quatre caractéristiques/aspects principaux : délimitation, petitesse, isolement et littoralité (Kelman 2020, 6). La délimitation décrit les frontières et les limites physiques des îles. La petitesse fait référence à la superficie terrestre, à la population, aux ressources et aux moyens de subsistance. L’isolement signifie la distance, la marginalisation et la séparation d’avec d’autres superficies terrestres, personnes et communautés. Enfin, la littoralité fait référence aux interactions terre-eau, aux zones côtières et aux intersections d’archipels et d’aquapels (Kelman 2020, 7).

En outre, Baldacchino (2004, 278), d’un autre point de vue plus pratique, soutient que « l’îléité est une variable intervenante qui ne détermine pas, mais plutôt contourne et conditionne les événements sociaux et physiques de manières différentes et distinctement pertinentes ». L’auteur souligne que « cela n’est pas une faiblesse ou une carence ; au contraire, c’est là que réside la plus grande force et l’énorme potentiel de ce domaine » (Baldacchino 2006, 9). Il fait également une suggestion intéressante sur le lien entre îléité et insularité : « les chercheurs et les professionnels doivent être conscients de la profondeur de l’enracinement et de l’abrutissement des conséquences sociales de l’îléité et cette caractéristique spécifique peut en fait être appelée insularité » – Baldacchino (2008) , 49). Ainsi, l’auteur suppose que l’îléité n’est pas synonyme d’insularité, mais cette dernière est l’une des nombreuses caractéristiques de l’îléité, qui décrit une condition spécifique qui distingue les communautés insulaires. L’insularité peut être considérée comme un terme court pour décrire la périphéricité, qui peut inclure trois types de distanciation : le physique, l’imaginaire et le politico-juridique (Nicolini et Perrin 2020).

Il existe suffisamment de preuves que les îles – les petites îles en particulier – sont des sites suffisamment distincts, ou abritent des caractéristiques suffisamment extrêmes de processus plus généraux, pour justifier leur importance continue en tant que sujets/objets de concentration et d’investigation académique. Il y a un débat dans le cadre de la nissonologie, c’est-à-dire l’étude des îles dans leurs propres termes, sur la singularité des îles. D’autres encore considèrent les îles comme des « laboratoires vivants », essentiels pour comprendre ce qui se passe ensuite sur le continent. Les îles sont souvent considérées comme des lieux qui doivent être sauvés et traités différemment du continent afin d’atteindre les normes continentales dominantes. En fait, les îles ont toujours été une pomme de discorde, qu’elles soient considérées comme le paradis ou l’enfer. La recherche interdisciplinaire sur l’essence des îles et ce qui constitue la condition insulaire dans un cadre croissant de la « nissonologie » a renforcé la nécessité de distinguer l’insularité de l’îléité. Aucune île n’est insulaire, ce qui signifie « complète en elle-même ». Une approche fondée sur l’argument selon lequel les îles doivent être étudiées selon leurs propres termes, qui s’inscrit également dans une utilisation plus politiquement correcte de la terminologie associée, a progressivement remplacé l’insularité par l’îléité. L’insularité en tant que terme a été largement utilisée dans le milieu universitaire et le grand public pour décrire des caractéristiques « objectives » et mesurables, y compris des superficies de petite dimension, une petite population (marché réduit), des ressources limitées, l’isolement et la périphéricité, ainsi que des environnements naturels et culturels uniques, qui incarnent une condition insulaire. Cependant, cela implique également une « identité expérientielle » distinctive, qui est une qualité non mesurable qui exprime les divers symboles auxquels les îles sont liées (Spilanis et al. 2011, 9). Le terme « insularité » est apparu involontairement avec un bagage sématique de séparation et de retard. Ce négativisme ne rend pas justice au problème en question (Baldacchino 2004, 272).

Et il est très important que l’îléité et les quatre dimensions susmentionnées soient examinées de plus près à travers diverses lentilles disciplinaires. L’essence des « études insulaires » est la constitution de l’îléité et son influence possible ou plausible par les disciplines uni disciplinaires traditionnelles (telles que l’archéologie, l’économie ou la littérature), les disciplines multidisciplinaires (telles que l’économie politique ou la biogéographie) ou les sujets/questions politiques (comme la gouvernance, le patrimoine social, l’élimination des déchets, l’extinction linguistique ou le tourisme durable) (Baldacchino 2006, 9). L’évolution de la terminologie liée aux îles n’est qu’un des signes que les îles sont bien des lieux d’enjeux et de développements majeurs du XXIe siècle et il est considéré que l’un des défis épistémiques les plus fondamentaux d’aujourd’hui est qu’elles soient étudiées dans leurs propres termes.

Mitropoulou Angeliki & Spilanis Ioannis

Références :

Baldacchino, G. 2004. The coming of age of island studies. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 95(3) : 272-283.

—. 2006. Islands, island studies, island studies journal. Island Studies Journal, 1(1): 3-18.

—. 2008. Studying islands: on whose terms? Some epistemological and methodological challenges to the pursuit of island studies. Island Studies Journal, 3(1): 37-56.

Conkling, P. 2007. On islanders and islandness. Geographical Review, 97(2): 191-201.

Kelman, I. 2020. Islands of vulnerability and resilience: Manufactured stereotypes?. Area, 52(1): 6-13.

Nicolini, M., & Perrin, T. 2020. Geographical Connections: Law, Islands, and Remoteness. Liverpool Law Review, 1-14.

Spilanis, I., Kizos, T., Biggi, M., Vaitis, M., Kokkoris, G. et al. (2011). The Development of the Islands – European Islands and Cohesion Policy (EUROISLANDS). Final report. Luxemburg: ESPON & University of the Aegean. Available at: https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/inception_report_full_version.pdf (Accessed: 07 December 2020)

Ana Bela Morais

Est chercheuse à la Faculté des Lettres de l’Université de Lisbonne, travaillant sur le projet « Censure et Cinéma dans l’Espace Ibérique, de 1968 à nos jours », dans le sous-groupe Dialogues Ibériques et Ibéro-américains et coordinatrice du Groupe LOCUS du Centre d’Études Comparatistes. Elle enseigne l’Histoire du Cinéma, Cinéma et Littérature et le Séminaire Temps et Espaces dans le Cinéma Portugais. Entre autres publications, elle est l’auteur de Censura ao Erotismo e Violência. Cinema no Portugal Marcelista (2017) et a coordonné les dossiers « Censure du cinéma pendant les dictatures ibériques » Ler História (2021) et « Images interdites : censure et création artistique dans l’espace ibérique contemporain » Diálogos (2022).Diálogos (2022).

Île de l’Asinara : concentré d’insularité sanitaire et pénitentiaire en Sardaigne

Avant de devenir un parc national en 2002, l’île d’une cinquantaine de km2 qui se trouve à l’extrémité nord-ouest du golfe de l’Asinara (Sardaigne) a connu toutes les formes d’enfermement qu’autorisait son isolement relatif, à quelque 500 mètres de l’îlot Piana séparé de la presqu’île de Stintino par encore un demi-kilomètre environ. Cela commence en 1885, avec la création d’une colonie pénale agricole à Cala d’Oliva, sur les hauteurs du village de l’île, et d’un lazaret de quarantaine un peu plus au sud, à Cala Reale. Les difficultés soulevées par le projet de loi présenté devant la chambre des députés par le président du Conseil et ministre de l’Intérieur Agostino Depretis : sort à faire aux pêcheurs et bergers de l’île et manque d’eau, trouvent un début de solution dans la construction d’une citerne et l’expropriation des habitants. La main-d’œuvre est formée de la population pénale amenée par convois de 10 à 40 condamnés qu’on attelle à la réalisation du lazaret jusqu’en 1897 (il ferme en 1939) et d’une nouvelle prison qui voit bientôt le jour à Fornelli dans le sud de l’île, où le territoire est divisé sous la double juridiction du ministère de la Marine et de l’Intérieur.

Entre décembre 1915 et mars 1916, avec le débarquement de 24 000 prisonniers de guerre en provenance de l’empire d’Autriche-Hongrie, la « station sanitaire », organisée pour un maximum de 1 500 malades, est dans l’incapacité de faire face au choléra qui se déclare à bord des convois maritimes en même temps que dans le camp de transit albanien de Valona. L’épidémie tue de 7 à 8 000 prisonniers répartis sur plusieurs points de l’île au gré des camps qu’on aménage à la va-vite (obligeant la colonie pénale à se concentrer dans le nord de l’île) : à Fornelli, Stretti, Campu Perdu, Tumbarino. L’emplacement de ce dernier camp servait à fournir en bois la colonie tandis qu’aux lieux-dits Santa Maria, Campu Perdu, Stretti se pratiquaient le travail agricole et l’élevage (accessoirement la pêche) : 230 hectares (en oliviers, vignes, céréales et autres cultures vivrières) ont été mis en culture au début du XXe siècle non seulement par la colonie – prison grandeur nature inspirée de celle instaurée dans l’archipel toscan sur l’île Pianosa, constituée colonie pénale en 1858, puis sur l’île de Gorgone en 1871 – mais aussi grâce à l’arrivée de 10 000 autres prisonniers de guerre après l’épidémie de choléra.

En 1937, la fille aînée du négus Haïlé Selassié, capturée par les autorités coloniales italiennes, est internée sur l’Asinara, comme le sont plusieurs centaines de personnalités d’Éthiopie durant la seconde guerre d’occupation de ce pays. Le confino politico mussolinien renoue donc avec la relegatio ad insulam de l’Antiquité romaine en internant les opposants, par mesure de police et de sûreté, sur des îles ayant tout un passé de lieux d’exil, en particulier Ponza et Ventotene dans l’archipel des îles Pontines au large du Latium, ou même Ustica, Favignana, Lampedusa, Lipari, Pantelleria, Tremiti. À l’Asinara, le tournant, dans les années 70, est celui du transfert de quelques-uns des chefs importants des Brigades rouges à la prison de Fornelli, dans le bâtiment, reconditionné pour la circonstance, où la colonie pénale agricole avait d’abord été le lieu de détention d’une cinquantaine de condamnés dont le nombre a décuplé : désormais (milieu des années 70), ils sont plus d’une centaine en réclusion dans la prison de Fornelli, le double en casa di lavoro (régime « ouvert » en journée), la petite centaine restante au gré de dix sections (diramazioni), dont Casa Bianche, la plus au nord (où sont installés des sconsegnati bénéficiant d’une semi-liberté), qui s’ajoute aux « annexes » existantes (entre autres pour crimes sexuels, à Tumbarino, trafic de drogue international, à Santa Maria).

Suite à toute une série de causes – autorité controversée du nouveau directeur de la prison (jugé puis condamné pour corruption), droit de visite et conditions de détention très sévères, plans d’évasion déjoués, rébellions plus ou moins matées, pression de la population locale et de l’opinion publique, prise en otage par les Brigades rouges encore en liberté d’un juge, à Rome, pour obtenir la fermeture du quartier de Fornelli – les activistes sont, fin 1980, de nouveau transférés ; ce qui n’empêche pas l’Asinara de continuer d’être la prison de « haute sécurité » du crime organisé (mafia sicilienne et Camorra) jusqu’à sa fermeture en 1997. Au début des années 80, Cala d’Oliva, restée prison « centrale », devient la prison « fortifiée » de Toto Riina.

Pendant plus de cent ans (dont près de quarante à réclamer la conversion de l’île en parc naturel), ce qui fait la spécificité de l’Asinara, choisie de façon presque accidentelle à côté des sept autres colonies agricoles de Sardaigne, est non seulement la combinaison de ses fonctions sanitaire et pénitentiaire mais aussi, paradoxalement (compte tenu de son éloignement), son involontaire immersion dans une histoire (guerre mondiale et de colonisation, fascisme, terrorisme et banditisme…) qui l’expose à tous les régimes, alternativement civils et militaires, en termes de discipline (ateliers de travail et colonie agricole) et de surveillance et détention (semi-liberté, réclusion, relégation, mise en quarantaine, internement dans des camps de « concentration » pour prisonniers de guerre). Et cette exposition même à l’histoire explique aussi sa récente métamorphose…

Complet retournement de paradigme en effet : de visite à l’Asinara sur un « petit train » qui caracole au gré des calas, le touriste est prié de se tenir à bonne distance des ânes qu’on y laisse entièrement libres de traverser la chaussée coupant toute l’île du sud au nord. Endémique, la race de ces ânes albinos est réputée « vulnérable » en raison de ce qui fait justement d’elle une « espèce protégée » tout en participant de cette vulnérabilité : la consanguinité. Si bien que, non content de transformer l’âne, animal à vocation domestique, en nouvel emblème insulaire estampillé « nature » (au prix d’un faux rapprochement d’étymologie probable ), on a basculé dans une axiologie de « Réserve animale » et d’attraction touristique où la station sanitaire a fait place au poste vétérinaire et l’espace carcéral à l’éden environnemental.

[1] Aucun des noms latins de l’île (Herculis Insula, Sinuaria voire Aenaria) ne permet de reconnaître asinus (i.e. âne).

COSSU A., MONBALLIU X., TORRE A. (1994), L’isola dell’Asinara, Carlo Delfino editore, Sassari.

DODERO G. (1999), Storia della medicina e della sanità pubblica in Sardegna, Aipsa edizioni, Cagliari.

GUTIERREZ M., MATTONE A., VAISECCHI F. (1998), L’isola dell’Asinara: l’ambiente, la storia, il parco, Poliedro, Nuoro.

GORGOLINI L. (2011), I dannati dell’Asinara, l’odissea dei prigioneri austro-ungarici nella Prima guerra mondiale, Utet editore, Milano.

COSSU A., MONBALLIU X., TORRE A. (1994), L’isola dell’Asinara, Carlo Delfino editore, Sassari.

DODERO G. (1999), Storia della medicina e della sanità pubblica in Sardegna, Aipsa edizioni, Cagliari.

GUTIERREZ M., MATTONE A., VAISECCHI F. (1998), L’isola dell’Asinara: l’ambiente, la storia, il parco, Poliedro, Nuoro.

GORGOLINI L. (2011), I dannati dell’Asinara, l’odissea dei prigioneri austro-ungarici nella Prima guerra mondiale, Utet editore, Milano.

The Island in Northern-American and English 20th and 21st – centuries Paranormal Horror Films and TV-Shows

[In Cinema, Horror]: Although prolific in representations in horror cinema and television shows, the island as an object of horror has yet to be further studied. In the 20th and 21st centuries, the island has been the stage for numerous horror films and television shows. Notably, the island is generally represented as the stage for horror, very rarely being the source of horror itself. However, there are some notable examples where the island itself represents the horror whether because of its inhabitants, for example in Doomwatch (Sasdy 1972) or The Wicker Man (Hardy 1973), or due to its fauna and flora, like Jaws (Spielberg 1975), and The Bay (Levinson 2012). The characteristics that the island evokes can be read in a binary. Instead of representing a private paradise, these islands usually represent individual (or group) seclusion that brings about the need for survival. The island often functions as the representation of exclusion from ‘normal’ society and the characters’ inability to reach it safely, often connecting it to the idea of the supernatural, such as in Blood Beach (Bloom 1981), The Woman in Black (Watkins 2012), an adaptation of Susan Hill’s homonymous work (1983), and Sweetheart (Dillard 2019), or of madness, for example in Shutter Island (Scorsese 2010) or The Lighthouse (Eggers 2019). It also evokes the feelings of imprisonment, limited resources, strange or foreign life forms, and a place where privacy can mean the concealment of horror to outsiders, such as Midnight Mass (Flanagan 2021), which evokes religious horror that is kept at bay from the rest of the world and contained because it is set on an island, or Fantasy Island (Wadlow 2020), where the notion of paradisiac and idyllic islands is subverted into its dystopic opposite. The island in horror films has been studied from a postcolonial perspective (Williams 1983; Martens 2021), particularly concerning films of Northern-American or British production that set the horror on foreign islands, namely those which are not European and white-centred, focusing, for instance, on the representation of African-Caribbean religions and practices and the zombie figure. It has also been studied through the lens of diabolical isolation and as the site for scientific experiment, like The Island of Lost Souls (Kenton 1934), the adaptation of H. G. Wells’ The Island of Dr. Mureau (1896), creation and/or concealment, as in Sedgwick’s study about ‘Nazi Islands’ (2018). However, it is from Australia that the study of the island as a horror site seems to be more fertile, specifically studies of ‘Ozploitation’, that is, films that explore the Australian island landscape as a product of colonisation and of disconnection from the (main)land (Simpson 2010; Culley 2020; Ryan and Ellison 2020).

Bibliography:

CULLEY, NINA. “The Isolation at the Heart of Australian Horror.” Kill Your Darlings, Jul-Dec 2020, 2020, pp. 263-265. Informit, search.informit.org/doi/10.3316/informit.630726095716522.

MARTENS, EMIEL. “The 1930s Horror Adventure Film on Location in Jamaica: ‘Jungle Gods’, ‘Voodoo Drums’ and ‘Mumbo Jumbo’ in the ‘Secret Places of Paradise Island’. Humanities, vol. 10, no. 2, 2021, doi: 10.3390/h10020062.

RYAN, MARK DAVID, AND ELISABETH WILSON. “Beaches in Australian Horror Films: Sites of Fear and Retreat.” Writing the Australian Beach. Local Site, Global Idea, edited by Elisabeth Ellison and Donna Lee Brien. 2020. Cham: Palgrave Macmillan.

SEDGWICK, LAURA. “Islands Of Horror: Nazi Mad Science and The Occult in Shock Waves (1977), Hellboy (2004), And The Devil’s Rock (2011).” Post Script, special issue on Islands and Film, vol. 37, no. 2/3, 2018, pp. 27-39. Proquest, www.proquest.com/openview/00ccdba578653d3fe1a5b2e7b5bfb0b5/1?pq-origsite=gscholar&cbl=44598. Accessed January 27, 2022.

SIMPSON, CATHERINE. “Australian eco-horror and Gaia’s revenge: animals, eco-nationalism and the ‘new nature’.” Studies in Australasian Cinema, vol. 4, no. 1, 2010, pp. 43-54, doi: 10.1386/sac.4.1.43_1.

WILLIAMS, TONY. “White Zombie. Haitian Horror.” Jump Cut: A Review of Contemporary Media, vol. 28, 1983, pp. 18-20. Jump Cut, www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC28folder/WhiteZombie.html. Accessed January 27, 2022.

Filmography:

Blood Beach. Directed by Jeffrey Bloom, The Jerry Gross Organization, 1981.

Doomwatch. Directed by Peter Sasdy, BBC, 1972.

Fantasy Island. Directed by Jeff Wadlow, Columbia Pictures, 2020.

Jaws. Directed by Steven Spielberg, Universal Studies, 1975.

Midnight Mass. Directed by Mike Flanagan, Netflix, 2021.

Shutter Island. Directed by Martin Scorsese, Paramount Pictures, 2010.

Sweetheart. Directed by Justin Dillard, Blumhouse Productions, 2019.

The Bay. Directed by Barry Levinson, Baltimore Pictures, 2012.

The Island of Lost Souls. Directed by Erle C. Kenton, Paramount Pictures, 1932.

The Lighthouse. Directed by Max Eggers, A24, 2019.

The Woman in Black. Directed by James Watkins, Hammer Film Productions, 2012.

Wicker Man. Directed by Robin Hardy, British Lion Films, 1973.

Further Reading

CHIBNALL, STEVE, AND JULIAN PETLEY (eds.). British Horror Cinema. British Popular Cinema. 2002. London and New York: Routledge.

HUTCHINGS, PETER. Hammer and Beyond: The British Horror Film. 1993. Manchester and New York: Manchester University Press.

—. Historical Dictionary of Horror Cinema, 2nd edition. 2018. London: Rowman & Littlefield.

—. The A to Z of Horror Cinema. 2009. Lanham, Toronto, Plymouth: The Scarecrow Press.

LEEDER, MURRAY. Horror Film. A Critical Introduction. 2018. New York, London, Oxford, New Delhi, Sydney: Bloomsbury.

SMITH, GARY A. Uneasy Dreams: The Golden Age of British Horror Films, 1956-1976. 2000. Jefferson, North Carolina, and London: McFarland & Company.

WALLER, GREGORY A. (ed.). American Horrors. Essays on the Modern American Horror Film. 1987. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

M. Francisca Alvarenga

Éric Fougère

Éric Fougère a commencé ses recherches en insularité par une thèse intitulée Les Voyages et l’ancrage, espace insulaire à l’âge classique (L’Harmattan, 1995) avant de soutenir une thèse d’Habilitation à diriger des recherches d’où sont sortis trois ouvrages : La Peine en littérature et la prison dans son histoire, solitude et servitude ((L’Harmattan, 2001), Le Grand Livre du bagne en Guyane et Nouvelle-Calédonie (Orphie, 2002), Île-prison, bagne et déportation ((L’Harmattan, 2002). Son travail a continué dans deux directions, littéraire (entre autres Îles et balises, escales en littérature insulaire, 2004 ; La littérature au gré du monde, espace et réalité,2011…), historique (Des Indésirables à la Désirade, histoire de la déportation de mauvais sujets, 2008 ; La Prison coloniale en Guadeloupe, 2010 ; Les Îles malades, 2018…). Il dirige une collection « Des îles » aux éditions Pétra.

Angeliki Mitropoulou

Angeliki Mitropoulou est doctorante au Département de l’Environnement de l’Université de l’Égée (Grèce) et effectue des recherches sur l’îléité, la durabilité des îles et la marque du lieu. Elle travaille pour les secteurs public et privé depuis près d’une décennie et travaille actuellement dans une entreprise de recherche. Elle est également chercheuse à l’ENA – Institut des Politiques Alternatives, et est membre active de l’Observatoire du Tourisme Durable de l’Egée.

L’île d’utopie

Peu de lieux dépendent autant de leur vision que les îles, où tout se passe en effet comme si chose et représentation ne formaient qu’un, par une opération qui ferait correspondre immédiatement le réel à son image. On voit l’île être au monde en même temps que naître à son intellection via tout un imaginaire. On la cerne en même temps qu’on la discerne. Une des raisons de son mythe est sa centralité. Si l’île est, dès l’Antiquité, présentée comme un nombril (omphalos), c’est non seulement parce qu’elle figure, en petit, l’Écoumène entouré d’eau mais parce qu’elle indique une origine. Or, ce berceau de l’île, où la mythologie fait naître Zeus (en Crète), Apollon (sur Délos), Aphrodite (à Cythère), est aussi le tombeau que peint Böcklin dans son Île des morts. Une idée d’origine aboutit donc à la notion de cycle. Et parler d’ombilic amène en outre à faire état du cordon qu’est l’île une fois considérée non plus dans sa singularité mais dans sa globalité d’archipel, où la centralité fait place alors au décentrement. Si bien qu’on ne finit jamais de faire le tour de l’île, à la fois totale et finie, fragmentaire et discontinue. Là se trouve une explication du succès de l’archétype insulaire : son ambivalence, ou plutôt sa réversibilité.

C’est par inversion que le vocable « archipel » (Aigaion pelagos, étymologiquement la mer Égée) désigne aujourd’hui non plus le contenant « mer » mais le contenu « îles » ou qu’inversement le mot Méditerranée ne désignait pas la mer du même nom mais, littéralement, ce qui se trouve au milieu des terres. Et c’est un peu de la même façon que l’utopie, genre impossible à dissocier de l’île avec laquelle il est né, ne peut être envisagée sans postuler simultanément sa réalité spatiale et sa fiction de lieu situé nulle part. Ou-topos, autrement dit « non-lieu ». Mais poser la négation revient – tel est son paradoxe – à la nier. Ce n’est pas que l’utopie ne soit dans aucun lieu, c’est qu’elle est le lieu de son non-lieu. C’est que son propre est d’être autre, et son nulle part un ailleurs, ou même un nulle-part-ailleurs – une réalité de fiction conditionnée par un vide où se constituera, sur un jeu de mots, le meilleur des mondes possibles (eu-topos)[1].

On sait que les pages du manuscrit censées nous informer sur les coordonnées de l’île d’Utopie de Thomas More (1516) ont disparu, que Raphaël Hythloday, voyageur et narrateur utopien du livre, est inconscient pendant son arrivée sur une terre inconnue dont, comme si cela ne suffisait pas, la quinte de toux d’un domestique empêche, au Livre I, d’entendre une première fois la position par des mots qui ne sont que chuchotés. Le lieu de l’Utopie restera sans localisation. Le récit seul, après que le narrateur aura quitté l’île, attestera de la vérité de celle-ci, par la fiction. C’est ce qui la restitue qui l’institue. L’utopie fait du discours une condition de l’espace et c’est le livre éponyme, ici, qui qualifie non seulement l’île mais aussi, bientôt, tout le genre utopique.

Un premier acte utopique est de couper l’isthme attachant la future île au continent. Ce mouvement de fondation géographique (une coupure aussitôt suivie d’une clôture) est complété par la nomination du lieu de la sorte instauré d’après le nom de son fondateur, Utopus, avec lequel elle se confond comme un lieu fondé sur ce qui le dénomme, un lieu dont la configuration se présente en amphithéâtre et constitue l’île en scène. Un détroit succède à l’isthme, inversant la continuité terrestre ancienne en solution de continuité liquide. Un rocher, « visible de très loin », réalise ensuite une réduplication par emboîtement diminutif. (Ce dispositif « en abyme » est redoublé par la mention d’un golfe « immense » en forme de « grand lac » intérieur.) Au centre de l’île (en son « nombril ») : une ville tenant lieu de capitale. Un chapelet de phares échelonné sur tout le territoire insulaire, enfin, confère à l’île une visibilité complète. « (…) l’île de Thomas More s’offre (…) tout entière comme une carte »[2].

Effet de fondation : l’île est un nouveau monde. Effet de condensation : l’île est un petit monde. Effet de réduplication : l’île est un monde en miroir. Effet de nomination : l’île est un monogramme[3]. Effet d’appropriation : l’île est rendue propre à l’accomplissement d’un pouvoir et d’un savoir. Effet de modélisation : l’île est un monde imagé qu’il importe, en tous ses points, de voir à la fois comme une carte, une scène, un tableau. Mais ce monde autre de l’île est le nôtre, un Mundus alter et idem, ainsi que le définit le titre d’une utopie de Joseph Hall écrite en 1605. « On retiendra surtout comme critère décisif de l’insularité l’obligation de penser l’île dans sa secondarité plutôt que dans sa singularité. Inséparable de la référence à ce qu’elle n’est pas, la thématique de l’île tiendrait nécessairement au lien dialectique que celle-ci entretient avec l’espace continental. »[4]

On s’explique ainsi que la bipolarité, non seulement de l’utopie (pas d’utopie sans dystopie…), mais du signifié de l’île en général (édénique/apocalyptique, érotique/érémitique, historique/idéologique, etc.) n’ait d’équivalent que sa réversibilité. Raison pour laquelle, à la notion de différence ou d’écart, on substituera la notion de neutre ou d’intervalle. Ou d’hétérotopies : « sortes de contre-emplacements, sortes d’utopies effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l’on peut trouver à l’intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables. »[5]

[1] Voir Louis Marin, Utopiques : jeux d’espaces, Paris, Éditons de Minuit, 1973.

[2] Jean-Michel Racault, Robinson & Compagnie, aspects de l’insularité politique de Thomas More à Michel Tournier, Paris, Éditions Pétra, 2010, p. 28 (souligné dans le texte).

[3] Monogramme est le terme employé par Frank Lestringant pour indiquer la singularité du paradigme insulaire. Voir Le Livre des îles, atlas et récits insulaires de la Genèse à Jules Verne, Genève, Droz, 2002, p. 333-334.

[4] J.-M. Racault, Ibid., p. 16. Souligné dans le texte.

[5] Michel Foucault, « Des espaces autres », conférence au Cercle d’études architecturales (14 mars 1967), in Architecture, Mouvement, Continuité, n° 5 (octobre 1984), p. 46-49. Repris dans Dits et écrits II, Paris, Quarto Gallimard 2001, p. 1574-1575.

Île et robinsonnade

Robinsonnade est le nom qu’on donne aux récits d’îles désertes où sont jetés des naufragés pour y vivre en solitaires. Un nom (sans prénom) qui vient du personnage éponyme auquel on a soustrait son second patronyme : Crusoe – forme anglicisée de Kreutznaer, ainsi que s’appelait le père allemand de Robinson quand il est venu s’établir en Angleterre. On a dans ce « Crusoe » trois des directions les plus signalées du roman de Daniel Defoe (1719)[1]. Au niveau narratologique, une série de voyages antérieurs et postérieurs à celui qui conduit Robinson sur l’île (où la structure itinérante est reprise) inscrit le récit dans une dimension d’aventure et de rupture (Crusoe/cruise). Une autre approche a vu dans la robinsonnade une fable (il est vrai réaliste) inspirée par un contexte économique où Robinson peut passer pour le représentant puritain d’un individualisme et d’un capitalisme en plein essor[2] (kreuzer et cruzade sont des monnaiesdont le nom peut se lire implicitement dans celui de Crusoé – surtout la seconde : elle fait la fortune de Robinson sur ses plantations du Brésil). Au niveau de ce que Defoe lui-même appelle une lecture « allégorique »[3], enfin, certains critiques ont fait de Robinson Crusoé, sur le modèle des « autobiographies spirituelles » encouragées par le protestantisme, un roman du repentir et de la conversion[4] (Crusoe/cross – croix d’un croisé de la reconquête, épreuves ainsi traversées pour mériter le salut).

Quand Defoe fait dire à Robinson que toutes ses réflexions « sont l’histoire exacte d’un état de confinement forcé que, dans [s]on histoire réelle, [il] représente par une retraite confinée dans une île »[5], on ne sait plus bien ce qu’il y a de biographique et d’allégorique. Au-delà des interprétations visant à considérer le roman de Defoe comme une autobiographie cryptée, nous serions plutôt devant l’invention d’un mythe aux sources d’innombrables réécritures entre lesquelles se détache le roman de John M. Coetzee, Foe (1986), qui fait de l’auteur de Robinson Crusoé, fils de ses œuvres et père de la robinsonnade, un personnage à l’œuvre dans sa propre postérité littéraire[6]. Il y a deux raisons principales à ce mythe : une identification de l’espace insulaire à l’expérience existentielle (île déserte = solitude) et de la situation de départ à la notion de commencement (naufrage = origine). Or, de la même façon qu’il existe une pluralité d’accès critiques au récit d’île déserte, on observe une grande ambiguïté de ce récit, qui reste énigmatique.

Équivoque est, pour commencer, cette île prétendue déserte : « c’est […] en cessant de l’être qu’elle devient représentable, la présence en son sein d’un naufragé pouvant seule en autoriser la description. »[7] Biaisée, cette origine en trompe-l’œil d’une arrivée sur l’île, qu’on veut nous présenter comme un baptême et dont l’épave a tout d’une arche de Noé technicienne autorisant la reproduction de l’ancien monde à l’identique. Un double décalage empêche en effet le commencement d’être une origine absolue, comme le prétend Robinson quand il fait débuter chaque année par la date anniversaire de son naufrage. Un décalage entre la narration chronologique interne et le Journal (écrit d’ailleurs au passé !) que Robinson se met à tenir en revenant rétrospectivement sur son arrivée dans l’île. Un autre décalage, entre le temps de l’île et le temps « réel », est la raison du reliquat d’une année quand on fait le décompte de toutes les dates pourtant minutieusement mentionnées dans le roman, que la maladie de Robinson, resté plusieurs jours inconscient, prive ainsi du crédit nécessaire au nom que Robinson donne à Vendredi pour indiquer le jour de son sauvetage.

Un intérêt du roman de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique (1967), est de centrer le récit d’île sur l’invention de cet autrui nommé Vendredi : « Si Robinson Crusoé est un mythe, il ne peut être alors que le mythe de l’origine d’autrui. »[8] Rien ne préfigure mieux cet autrui que l’empreinte du pied découverte un jour au bord de l’eau par Robinson. Cette empreinte est celle d’un seul pied. Témoignant de la solitude au point d’inciter le personnage à s’assurer que ce n’est pas son propre pied, l’empreinte est la marque en creux d’un autrui qu’il espère en tant que semblable et dont il a peur en tant que cannibale ou possible ennemi. Les animaux de l’île (un bouc, un perroquet…) remplissent à cet égard une fonction d’alter ego qui fait que Robinson tantôt croit se voir en eux, tantôt s’en distancie – dans les deux cas s’oblige à penser son altérité.

Toujours une île en cache une autre. On s’explique ainsi non seulement les espaces emboîtés d’« île dans l’île » en partage à la majorité des robinsonnades (antres, enclos, cirques ou bassins) mais aussi la présence simultanée d’au moins deux « codes », heuristique (île à défricher), herméneutique (île à déchiffrer), bien montrés par Roland Barthes à propos de L’Île mystérieuse (1874)[9] et permettant de distinguer récit d’île – appropriation de l’île en surface – et roman de l’île – élucidation d’un secret de l’île en profondeur. Il y a secret quand l’antériorité toujours à jamais perdue mais toujours à jamais déjà là du récit d’île est intériorisée de manière à laisser penser que si l’île est déserte c’est parce qu’elle est vierge de toute écriture et qu’il revient donc à chaque réécriture d’inventer son autre île en y fondant sa propre origine[10].

[1] Voir Éric Fougère, Les Voyages et l’ancrage, représentation de l’espace insulaire à l’âge classique, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 61.

[2] Voir Ian Watt, The Rise of the Novel, Londres, Chatto and Windus, 1957 ; « Robinson Crusoe as a Myth », in Michael Shinagel éd., Robinson Crusoe, New York, Londres, Norton & Company, 1975.

[3] Dans sa préface aux Réflexions sérieuses de Robinson Crusoé (1720), Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1972, p. 594.

[4] Voir George A. Starr, Defoe and Spiritual Autobiography, Princeton, Princeton University Press, 1965 ; John Paul Hunter, The Reluctant Pilgrim, Baltimore, John Hopkins University Press, 1966.

[5] D. Defoe, ibid. (je souligne).

[6] Voir Jean-Paul Engélibert, La Postérité de Robinson Crusoé, un mythe littéraire de la modernité, Genève, Droz, 1997.

[7] Jean-Michel Racault, « Le paradoxe de l’île déserte », in Lise Andries éd., Robinson, Paris, Éditions Autrement, 1996, p. 104.

[8] Jean-Pascal Le Goff, Robinson Crusoé ou l’invention d’autrui, Paris, Klincksieck, 2003, p. 176.

[9] Voir R. Barthes, « Par où commencer ? », in Nouveaux Essais critiques, Paris, Points Seuil, 1972, p. 145-155.

[10] Voir É. Fougère, « Un point sur la reprise insulaire » in Maria de Jesus Cabral et Ana Clara Santos éd., Les Possibilités d’une île, Paris, Pétra, 2014, p. 15-32 ; « Pierre Benoit, récit d’île et roman de l’île », in Carnets, revue électronique d’études françaises, IIe série, n° 3 (2015).